日帰りで可能な小手術

当院で行っている日帰り手術

下新町クリニックでは、日帰りで小規模の手術を実施しています。

下新町クリニックでは、日帰りで小規模の手術を実施しています。

小手術の対象疾患例

以上のような小手術が可能です。

こんなお悩みありませんか?

- ニキビが腫れ上がって大きくなってきた

- 皮膚にブツブツができて気になる

- イボが恥ずかしいのでとりたい

- しこりが大きくなってきた

など、上記のような気になる症状やお悩みのある方は、お気軽にご相談下さい。

悪性腫瘍や術後の見た目に問題が生じる場合などは、専門の医療機関をご紹介させて頂く場合もあります。

小手術のながれ

問診・検査

まずは、問診、視診・触診、検査を行い、対象となる疾患・適応条件を改めて確認していきます。

まずは、問診、視診・触診、検査を行い、対象となる疾患・適応条件を改めて確認していきます。

手術適応と判断した場合は、患者さんのご都合を考慮しながら手術日を決定します。合わせて手術の内容、手術日当日までの生活上での注意点などをご説明いたします。

小手術とはいえ、不安な方は多いと思います。安心して手術ができる環境を整えておりますので、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

手術当日

指定された時間にご来院下さい。手術の準備を整えます。患者さんの症状によって異なりますが、粉瘤や脂肪腫の手術時間は30分程度で終わります。院内で経過を見てご帰宅頂けますので、日帰りでの手術が可能です。

指定された時間にご来院下さい。手術の準備を整えます。患者さんの症状によって異なりますが、粉瘤や脂肪腫の手術時間は30分程度で終わります。院内で経過を見てご帰宅頂けますので、日帰りでの手術が可能です。

疾患によっては、手術の際に血が付く可能性があります。汚れてもよい服装でご来院下さい。また、手術箇所が足の場合は包帯で靴が入らないことがありますので、サンダルなどをご持参下さい。

手術後のアフターケア

場合によっては、手術から2日間ほどは痛みが生じる可能性があります。必要に応じて痛み止め薬を処方いたします。手術部位の腫れは1週間ほどで治りますのでご安心ください。

場合によっては、手術から2日間ほどは痛みが生じる可能性があります。必要に応じて痛み止め薬を処方いたします。手術部位の腫れは1週間ほどで治りますのでご安心ください。

抜糸について

手術から1週間〜10日後にご来院いただき、抜糸を行います。手術後の経過も診させて頂きますので、不安なことや気になることがありましたら遠慮なくご相談ください。

※ 病理組織検査等の結果は、2週間ほどかかる場合があります。改めて受診日を決めさせて頂きます。

しこり(皮下腫瘤)の治療

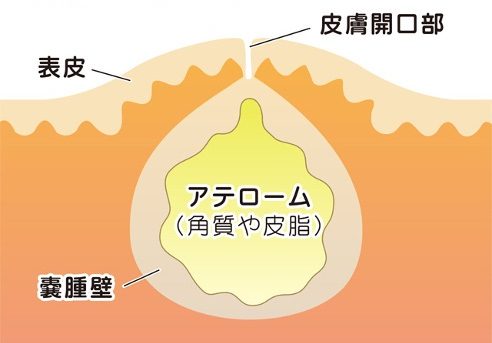

粉瘤(アテローム)

良性の嚢胞性疾患

皮膚の内部に膿(うみ)や血液などの内溶液が貯留した「ふくろ状」の病気を、嚢胞(のうほう)性疾患といいいます。

皮膚の内部に膿(うみ)や血液などの内溶液が貯留した「ふくろ状」の病気を、嚢胞(のうほう)性疾患といいいます。

粉瘤は良性の嚢胞性疾患の総称で、アテロームとも呼ばれます。本来ならば新陳代謝によって表皮から剥がれ落ちる垢などの老廃物が、皮膚内部(真皮)や皮下に溜まることによって生成されます。首・背中・鼠径部などにできることが多いです。

皮膚の内部に老廃物が溜まると、やがて皮膚が盛り上がり中央部に黒い点状がみられます。圧迫すると、異臭を伴う膿がドロドロと出てくることがあります。

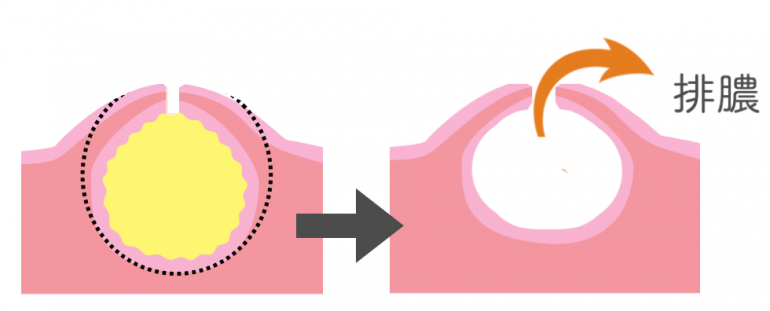

粉瘤手術

手術は粉瘤の状態によって変わってきます。

- 炎症が落ち着いている場合は囊胞壁ごときれいに取り除く摘出手術を行います。

- 炎症が強くすでに膿が出ている場合は創部に切開を加えて中の膿を出し洗浄します。

脂肪腫(リポーマ)

脂肪細胞の良性腫瘍を脂肪腫といいます。皮膚の下に触れられる程度のしこりを感じます。本来は痛みを感じることはほとんどなく、見た目も正常な肌の色と同色です。粉瘤(アテローム)と似ていますが、脂肪腫は化膿することはほぼありません。しこりは徐々に大きくなる場合もあり、ひたいのように固い部分にしこりができると盛り上がってきます。強く圧迫してしまうと痛みを感じることもありますので注意が必要です。

脂肪細胞の良性腫瘍を脂肪腫といいます。皮膚の下に触れられる程度のしこりを感じます。本来は痛みを感じることはほとんどなく、見た目も正常な肌の色と同色です。粉瘤(アテローム)と似ていますが、脂肪腫は化膿することはほぼありません。しこりは徐々に大きくなる場合もあり、ひたいのように固い部分にしこりができると盛り上がってきます。強く圧迫してしまうと痛みを感じることもありますので注意が必要です。

脂肪腫の治療

良性腫瘍なので、命を落とすような疾患に発展することはありません。経過観察する場合も多いですが、場所によっては大きくなったときに目立つ場合もありますので、治療することが多いです。小さなうちに除去することで手術の傷痕が目立たないというメリットもあります。治療は腫瘍細胞を残さず摘出する手術が検討されます。ある程度、成長した脂肪腫は治療が望ましいと考えます。

イボの除去

ウイルス感染による腫瘤

イボは、ウイルス(ヒトパピローマウイルス:HPV)に感染して発症する腫瘤です。イボのできはじめは平らで小さいですが、徐々に大きく隆起し、表面がザラザラとして硬くなります。数が増えたり痛みがあるなど、イボの形や性質で症状も変わってきます。

イボは、見た目を気にされてご相談される方が多いです。ご自身で無理に引っ掻いたりすると悪化してしまう恐れがありますので注意が必要です。自己判断せずに早めにご相談下さい。

イボの除去手術

液体窒素を使ってイボの組織を凍結壊死させて取り除く、凍結療法や、薬品を塗ってイボに炎症を起こし取り除く焼灼療法を行います。どちらの治療も1回の治療で除去することは難しいため、複数回行う必要があります。

患者さんの予定を確認しながら治療計画を立てさせていただき、1〜2週間おきに通院して治療を進めていきます。

またイボの外科的治療として、局所麻酔を用いた電気メスによる焼灼術や切除術も検討されます。

治療法によっては術後に炎症が強くみられる場合もありますので定期的な受診をお勧めします。

巻き爪(陥入爪)治療

生活習慣によって悪化する巻き爪の症状

爪が曲がってしまい丸まっている状態を「巻き爪」といいます。また爪の角の部分が皮膚に刺さり炎症を起こしている状態を「陥入爪」と言います。陥入爪は痛みを伴い、出血や膿がたまった状態となります。

爪が曲がってしまい丸まっている状態を「巻き爪」といいます。また爪の角の部分が皮膚に刺さり炎症を起こしている状態を「陥入爪」と言います。陥入爪は痛みを伴い、出血や膿がたまった状態となります。

巻き爪の状態をそのままにしておくと、爪が皮膚に刺さってしまい陥入爪になることが多いです。巻き爪の治療をして、陥入爪に発展しないように予防をしましょう。

巻き爪・陥入爪の原因

巻き爪や陥入爪は、日頃の癖や生活習慣にあることが多いです。一番多いのは、爪切りによる深爪です。切り方を誤ることで、皮膚に食い込みやすい状態を作ります。

不適切な靴も巻き爪を誘発します。成長期のお子さんが足に合っていない靴(形やサイズ)を履くと巻き爪になりやすい傾向にあります。また日頃から革靴やハイヒールを履いている方も、足に合ったものを選択するように注意しましょう。

巻き爪の治療

巻き爪だからといって、必ず手術が必要となるとは限りません。症状が軽度の場合は生活習慣の改善によって治ることも多いです。軽度のうちに、早めに治療をしましょう。

巻き爪だからといって、必ず手術が必要となるとは限りません。症状が軽度の場合は生活習慣の改善によって治ることも多いです。軽度のうちに、早めに治療をしましょう。

陥入爪の治療

- 抗生剤や消炎鎮痛薬の内服

- 液体窒素療法

- 外用療法

- 手術(陥入している爪を切り取る)

など、爪の状態や炎症の程度に合わせて、最適な方法を選択します。

保存療法で症状がよくならない場合は、陥入している爪を切除する手術も検討されます。陥入爪の手術を選択する前に、術後のメリットとデメリットを患者さんにしっかりとお伝えいたします。